| ��42��@�Q�|�S�@��K�X�̉Ȋw�i�T�j�@���̂Q |

�@2017/12/30 |

| �@�@�@�@�Q�|�S�|�U�@�w���E���̎����Ɛ��� |

|

|

|

|

| �i�Q�j�w���E���̐��� |

| |

�@�V�R�K�X���̃w���E���́A�����̑g�����l�X�ł��邱�ƂƐ��Y�n�������Ă��邽�߁A���̉���E���������Z�p�͔ėp�I�ł͂Ȃ��A���܂�L���͒m���Ă��Ȃ��B

�@���悻�}�̂悤�ȃv���Z�X�ʼn������Ă���B |

| |

|

| |

�@�����V�R�K�X��O�������R���f���Z�[�g��CO�A���������A�R�[���h�{�b�N�X�̒��̕������u�Ńw���E���������������đe�w���E��������A�c���V�R�K�X�p�C�v���C���ɖ߂��B

�@�e�w���E���Y���镪�����u��e�w���E������w���E�����������鑕�u�́A�����̑g����K�X�c�̐ݔ��Ȃǂ̎�X�̏����ɂ���Ă��̃v���Z�X���قȂ�B |

| |

�@�}�ɁA�V�R�K�X���̒��f�Z�x���Ⴂ�ꍇ�̑e�w���E�������v���Z�X�̗�������B |

| |

|

|

�@ �������������V�R�K�X��M������ŗ�p�A�d���Y�����f���R���f���Z�[�g�ƂȂ��ĕ�������A����ɗ�p�Ɩc���فA�i�C�t�j������ɂ���ă��^���������A�������łقƂ�ǂ̃��^�����������āA�e�w���E���i���f�ƃw���E���̍����K�X�j�����Ă���B

�@

�w���E���́A�P�Ƃł͉t��������K�X�Ƃ��Ēm���邪�A�����K�X���̃w���E���́A���f��^���Ƃ̊ԂɋC�t���t�W������u��Ïk���K�X�v�ł͂Ȃ�����A���f��^����I��I�ɉt�����ăw���E�����������o���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�w���E���̔Z�k�E����ɂ͏��������K�v�ł���B

�@

�V�R�K�X���̒��f�̊ܗL�ʂ����ɑ����v���Z�X�ł́A�e�w���E���̐����Ƀ_�u���J�����v���Z�X���p�����A���f�����i�Ƃ��ĉ������Ă���B |

�i�R�j�w���E���̒����E�A�� |

| |

�@���Ă�V�A�ł́A�n���̋ɃK�X�����邱�Ƃ��L���s���Ă���A�ď�ɐ��Y�ߏ�ƂȂ����V�R�K�X��n���ɒ������A�~��ɕ����o���Ƃ������Ƃ�����I�ɍs���Ă���B

�@��v���ł́A�G�l���M�[���S�ۏ�̂��߂ɁA2�`3�������̓V�R�K�X��n�����~���Ă���i��K�͔��~�{�݂̐��͕č�400�A���B140�j�B�����̎{�݂͒n��Ō�����K�X�z���_�[�Ƃ͋K�͂��傫���قȂ��ʂ̃K�X���E���~���Ă���B |

| |

�@�n���̒����{�݂́A�n�k�U�����n��������������S�����������߁A���{�����̃V�X�e���Ǝv���A�Ζ����~��n��LPG���~��n�ɂ�����n�������{�݂ɂ����~�̎��т����邪�A���݃R�X�g�������邱�Ƃ������āA����Ő�������Ă���Ζ����~��n�ł��̗p�������Ȃ��B���{�����̓V�R�K�X�Ɋւ��ẮA6�{�݂��邪�A����������K�͂ł���A�@���ɂ���ėA���K�X�͒������ł��Ȃ����߁A���~�͍s���Ă��Ȃ��B�i�z�R�@�ɂ���č����Ő��Y���ꂽ�V�R�K�X�͎����Ƃ��Ă̒����͉\�ł��邪�A�A�����ꂽ�V�R�K�X�͍H�Ɛ��i�Ƃ݂Ȃ���邽�ߒ������ł��Ȃ��B�قƂ�ǂ̓V�R�K�X��A�����Ă�����{�ł͒n���{�݂ɂ����~�͕s�\�j |

| |

�@���B�E���V�A�A�č��ł́A�d�͖ԂȂǂƓ��l�ɏd�v�ȃ��C�t���C���Ƃ��đ�K�͂ȓV�R�K�X�p�C�v���C������������Ă��邽�߁A�n���K�X�����V�X�e�������B���Ă���B

�@�������A�w���E���́A�ɂ߂ĘR��₷���K�X�ł���B�w���E���̘R��₷���́A�悭�m���Ă���A�w���E�����[�N�f�B�e�N�^�ɂ��C���������悭�m���Ă���B���������āA�w���E���P�Ƃł́A�V�R�K�X�̂悤�Ȓn�������͓���B�t�̃w���E���̉��x�͔��ɒቷ�ł��邽�߁A������ʂɒ����ۑ����邱�Ƃ͔��ɃR�X�g��������A�w���E�����t�̃w���E���Ƃ��đ�ʂɔ��~���邱�Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\�ł���B

�@�ʏ�́A�w���E���̒����͍����K�X�e��ōs���邪�A�t�̂ɔ�ׂ�Ƃ����邽�߁A�������ʔ��~�͓���B�������A�č��̃e�L�T�X�B�N���t�T�C�h�n��ɂ���e�w���E���n�������{�݂ł́A�u�u�b�V���E�h�[���v�ƌĂ�����Ȓn�w�𗘗p���ăw���E���K�X�̒����E��ʔ��~���������Ă���B

�@�����K�X�ł����C�̎_�f�⒂�f�͏���ɕ������Ȃ��̂ŁA��n�ŃA���S�����Z���Ȃ�����A���n�Ŏ_�f�������Ȃ����肵�Ȃ����Ƃ����������A���f�|�w���E���̍����K�X�ł���u�e�w���E���v���A�w���E���������A����ɕ������ĘR�k�E�U�킷�邱�Ƃ��Ȃ��B�����̃w���E���ő�ʂɕۗL��������e�w���E���̕����������y�ł���A�K�v�ɉ����Ď��o���ĕ����E��������悢�Ƃ������ƂɂȂ�B |

| |

�@�č��Ȋw�A�J�f�~�[�̎����ɂ��ƁA�N���t�T�C�h�E�t�B�[���h�̒n�w�́A�k�Ɠ������ʂŎՒf�A��Ɛ������E����Ńg���b�v�Ƃ����K�X�̈ړ���}������n�w�ŎՒf����Ă���A����ȓV�R�̒����𗘗p�����w���E���̒������~���s���Ă���B�K�X�̒n�������ł́A�o�����ꂪ�ł��Ȃ��N�b�V�����K�X�i�����̈��͂�ێ����Ă���c�K�X�j�Əo�����ꂪ�ł��郏�[�L���O�K�X�Ƃ������̂�����A���[�L���O�K�X�ʂ������̒����ʂɂȂ邪�A�w���E�������{�݂ł́A�����䂩��e�w���E���𒍓�����ƒ��̓V�R�K�X�������o����ăw���E�������������\���ɂȂ��Ă���A�����ɓn���Ĕ��~�E�����o�����s���Ă���B |

| |

�@�čz�R�ǂ��Ζ��Z�p���i1967�N�j�Ŏ������f�[�^�ɂ��ƁA�N���t�T�C�h�t�B�[���h�E�w���E�������ɂ̐��{���L�n��50,000�G�[�J�[�i20.2km2�j�A1929�N�̉ғ��J�n���̒����ɂ̈��͂��A817psia�i��56bar�j�ƂȂ��Ă���B�ɂ߂ċ���ȃK�X�����ɂł���B�悭��r�ɏo�����u�����h�[���̖ʐρv��0.0468km2�ł��邩��A�����h�[����430���̖ʐς��߂�K�X�����ɂƂ������ƂɂȂ�B

�@ ���V�x���A�ł���K�͂ȃw���E�����Y���v�悳��Ă��邪�A���̒��ɂ��A�n���w���E�������{�݂���������Ă���A�K�X�̑�ʒ����ɂ́A��K�͒n���������������Ȃ��Z�p�ƂȂ��Ă���B

�@�V�R�K�X���������ꂽ�e�w���E���K�X�A���邢�͔��~�i�����o���j�e�w���E���K�X�������Ƃ��āA�w���E���������u�ɂ���č����x�w���E������������Ă���B

�@�w���E���̐��Y�n�͌��肳������A����n�͐��E�e�n�ɍL���邽�߁A�������A�����K�v�ł���A�ʏ�́A�����K�X�ł͂Ȃ��A�t�����ėA������邽�߁A�w���E�������v�����g�ɂ́A�o�חp�̃w���E���t�����u���܂܂��B |

| |

�@�قƂ�ǂ̃w���E����č�����̗A���Ɉˑ����Ă�����{�ł́A�č��̃w���E�������v�����g�Ő����E�t�����ꂽ�w���E����D���A���ŗA�����Ă���A�e�w���E������̃w���E���̕����E�����E�t�����č����𗤏�A�����R���e�i�ςݏo���E�C��A�������{�����g�����w���E���̃K�X���E�������[�U�A�Ƃ����s���i�H���j�Ńw���E�������{�����ɗ��ʂ��Ă���B

�@

�t�̃w���E���̉��x�́A�t�̒��f��t�̎_�f�����͂邩�ɒቷ�ł���A�R���e�i�A�����ɂ͗Ⓚ�@���g�p���Ȃ����߁A�[���C�������u�̃R�[���h�{�b�N�X�ɗp������悤�ȏ툳�p�[���C�g�f�M��CE�i�t�̎_�f�Ȃǂ̒����j�ɗp������^��p�[���C�g�f�M�Ƃ͈قȂ����Ȓf�M�\�������w���E����p�e��i�w���E���R���e�i�j���g�p����Ă���B |

| |

�@���ݎg�p����Ă���t�̃w���E���R���e�i�̑�\�I�Ȏd�l�́A������12.2m�A�t�̃w���E���̍ő�[�U�ʂ�36.67m3 (9,686US�K�����A�e��̗e�ς�40.74 m3)�A���^�w�f�M�\���ŁA�t�̒��f�̃V�[���h�w������A�t�̒��f�^���N�e�ς�1.65m3�A�t�̃w���E���ւ̐N���M�ʂ�7.5W�Ə������B�w���E���́u�����o�f�M�ێ����ԁv��40���ł���B |

| �i�S�j�w���E���̉t�� |

| |

�@��C�̉t���v���Z�X��JT���ʂ̂Ƃ���Ŏ������悤�ɁA�w���E����JT�c���̋t�]���x�i���]���x�AJoule-Thomson's inversion temperature�j���Ⴍ�t��������A���ẮA�{���̉i�v�C�́i�t�����Ȃ��C�́j�Ƃ���Ă������Ƃ�����B

�@

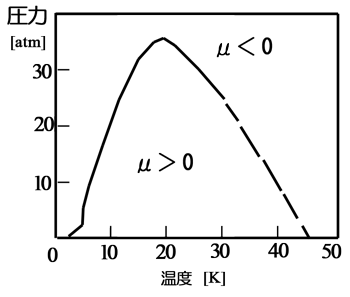

�}�Ƀw���E���̋t�]���x�i���]���x�j�ƈ��͂̊W�������B�����͉��x�A�c���͈��͂ŁA�}�̋Ȑ��̓�����JT�W�������ƂȂ�A���G���^���s�[�c���ʼn��x��������A�O����JT�W�������ƂȂ�A���G���^���s�[�c���ʼn��x���オ��̈�ł���B�ō��t�]���x�́A��43K�Ɣ��ɒႭ�A���Ȃ��Ƃ����̉��x�����Ⴂ���x����c�������Ȃ��Ɖ��x�͉�����Ȃ����߁A�Ȃ��Ȃ��t�����ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł���B

|

| |

|

| |

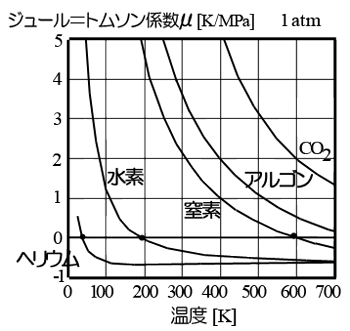

�@�}�ɁA���̑��̃K�X�̋t�]���x�ƈ��͂̊W�������B

�ڐ��͗��ΐ��Ŏ����Ă���B���f�̏ꍇ�A��ʓI�ȑ��u�̉��x�ƈ��͂��A�t�]���x�Ȑ��̓����ɂ��邽�߁A�ʏ�̑���ł́A���G���^���s�[�c���ɂ�鉷�x�ቺ���ۂ𗘗p�ł���B���f�ł́A�Ȑ������f�������Ȃ荶�̕��ɂ���A�\�߂��Ȃ�̒ቷ�ɂ��Ă����Ȃ���A���G���^���s�[�c���ʼn��x�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B |

| |

|

| |

�@�}�Ɉ���1atm�̎��̃W���[�����g���\���W���iJT�W���j�Ɖ��x�̊W�������B

���f��A���S����JT�W�������ɂȂ�̂́A���Ȃ�̍����ł��邩��A�ʏ�̎g�p�ł́A�c���ɂ���ĉ��x���㏸����͊ϑ�����Ȃ��B |

| |

|

| |

�@�t�]���x�ȉ��ŁAJT�c�����s���ƕ��q�ԗ͂ɍR���ĕ��q�ԕ��ϋ��������傷�邽�߁A�^���G�l���M�[���������Ȃ艷�x���ቺ����B���ꂪ�A�ʏ�A�o������c���قɂ��K�X�̉��x�ቺ�ł���B

|

| |

�@����ɑ��āA�K�X�̉��x���A�t�]���x���������ꍇ�́A���x���������߂ɕ��q�̉��������d�����D���ƂȂ�A�c���ɂ���ĕ��q�Ԃ̋������L���������ɁA�t�ɉ^���G�l���M�[���傫���Ȃ�A���x���オ��Ƃ������ƂɂȂ�B�w���E���̏ꍇ�A���̉��x�����ɒႭ�A�t�����ɂ������ߍŌ�܂Ŏc�����i�v�K�X�ł������B

�@

���z�C�̂ɂ́AJT���ʂ��Ȃ����Ƃ����������A���z�C�̂́A���q�ԗ͂��[���Ȃ̂ŁAJT���ʂ��Ȃ������ł͂Ȃ��A�t�����ʼn��������A�����ƋC�̂̂܂܂ł���B�������A���z�C�͎̂��݂����A�w���E����4.22K�ʼnt������B

|

| |

�@�����܂ŁA��Ԑ}�̏�ʼnt���̈�ɂ���A���f��_�f�̂悤�ȋC�̂��t������Ƃ������Ƃ������Ă������A�t���́A���C�̂̕��q�ԗ͂ɂ���Đ��������B

�@ ���q�Ԃ̌����̂����A�����A�d�ׁA�Ód�C�͂������������t�@���f�����[���X�����ƌĂсA���q�Ԃɓ����͂̂����˗͂��������͂��t�@���f�����[���X�͂ƌĂԁB�K�X�̉t�����N����̂́A���̃t�@���f�����[���X�́i�قڕ��q�ԗ͂Ǔ��`�j�ɂ���Đ��������B�t�@���E�f���E���[���X�͎��C�̂̌������炱�̗͂����o���Ă���A���C�͉̂t������B |

| |

�@�t�@���f�����[���X�͂̋N���́A�@�o�Ɏq�E�o�Ɏq���ݍ�p�A�o�Ɏq�E�U�N�o�Ɏq���ݍ�p�B�U�N�o�Ɏq�E�U�N�o�Ɏq���ݍ�p�ƂR����B

�@�o�Ɏq�E�o�Ɏq���ݍ�p

�@ �ɐ����q�i���A�A�����j�A�Ȃǁj�Ƌɐ��̂Ȃ����q�i���f�A���^���Ȃǁj�ł́A���������Ȃ�قȂ�̂ŁA���q�ԗ͂̑傫�����C���[�W���邱�Ƃ��ł���B���L�����̕��q���\�����錴�q�Ԃł́A���d�q�����L����ĕ��q������邽�߁A�S�̂̓d�ׂ͒����ɂȂ邪�A���q�̈ʒu�����Ă��镪�͋ɐ��ƂȂ邽�߁A���q�Ԃɋ������͂�������B���̂悤�ɋ����ɐ����������q�̕��q�ԗ͂��������Ƃ��A���̎��l�X�ȓ������痝���ł���B���̕��q�Ɛ��̕��q�̊Ԃɂ͋������ݍ�p�������B

�A�o�Ɏq�E�U�N�o�Ɏq���ݍ�p

�@ �ɐ��̂��镪�q�Ƌɐ��̂Ȃ����q�̊Ԃł́A�ɐ��̂��镪�q�ɂ���ċɐ��̂Ȃ����q�ɋɐ����U�N����đ��ݍ�p���N����B

�B�̗U�N�o�Ɏq�Ԃ̑��ݍ�p�́A

�@�����h���͂ƌĂ�鏬���ȑ��ݍ�p�ł���B

�����h���͂́A���f��^���̂悤�Ȗ��ɐ��̕��q�Ԃł͎�v�Ȉ��͂ł���A�A���S����w���E���̂悤�Ȋ�K�X�̌��q�Ԃł͗B��̈��͂ƂȂ�B���̗U�N�o�Ɏq�́A���q�̗ʎq�_�I��炬�ɂ���Ĉꎞ�I�ɐ�����d�C�o�Ɏq�ł���A���S�ɑΏ̂ɂ݂����K�X�ł����Ă��d�q�̕��z����l�łȂ��m�������݂��邽�߁A�����h���͂�������B�����A�����h���͂��Ȃ���A��K�X�ǂ����ɂ͕��q�ԗ͂��������A�P�Ƃł͉t�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɂȂ�B |

| |

�@19���I���ɃK�X�̉t�����������ꂽ���A�Ȃ��Ȃ��t������Ȃ��C�́A�_�f�A���f�A���f�Ȃǂ��i�v�K�X�ƌĂꂽ���Ƃ�����B�M�͊w�╨���̌����ɂ���āA�ՊE�_�̑��݂������炩�ɂȂ��Ă���A�_�f�⒂�f�͉t�����ꂽ���A�t�]���x�����Ȃ�Ⴂ�A���f�A�l�I���A�w���E���͗e�Ղɉt�����ꂸ�ɁA�{���̉i�v�K�X�Ǝv���Ă����B���̌�A�t�]���x�̑��݂��������Ă���́A�_�f���t���i1883�N�A�����u���t�X�L�j�A�t�̎_�f�Ő��f��\�₵�Đ��f���t���i1898�N�A�f�����[�j�A�t�̐��f�Ńw���E����\�₵�ăw���E�����t������i1908�N�A�I�l�X�j�A���ɉi�v�K�X�͂Ȃ��Ȃ����B����́A100�N�ȏ���O�̘b�Ȃ̂ŁA�i�v�C�̂Ƃ������t���̂�m��Ȃ�����������͂��ł���B

�@ ���̌�A�t���b�c�E�����h���i�h�C�c�j���A���q�ԗ̗͂ʎq�_�I�戵���ɂ���ă����h���͂����o�����i1927�N�j�B�����h���͂��̌�A�p���Ăƈڂ�A��ɕč��Œ������Ȃǂ̒��ቷ�������s���Ă���B

�@ �傫�����q�̕��������h���͂��������߁A������K�X�ł��A�N���v�g����L�Z�m���̕��q�ԗ͂͑傫���A�w���E����l�I���̕��q�ԗ͂͏������A�w���E�����ł��t�����ɂ����B

�@ �����h���͕͂��U�͂Ƃ��Ă�邪�A����͓d�q�̑��݊m�������U����Ƃ������Ƃ��痈�Ă���A���U���˗͂ł͂Ȃ��A���U�́����q�ԗ́����͂ł���̂Œ��ӂ��K�v�ł���B |

| |

�@���ݎ��p������Ă���w���E���t�����u�́A�t�̎_�f�Ő��f���p���ăw���E�����t������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�t�̒��f�A�M������A�z���k�@�A�^�[�r���Ȃǂ�p�����v���Z�X���p�����Ă���B |

| �i�T�j�t�̃w���E���̓��قȐ����ƒ��ቷ�Z�p |

| |

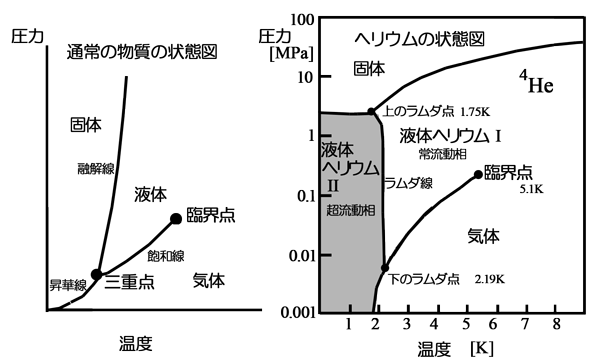

�@ �t�̃w���E���ɂ́A�ʎq���ʂ������I�Ɍ���钴�����i�J�s�b�c�@�A1937�N�j������A���̓��قȐU�镑�����悭�m���Ă���B�w���E���̓��قȐ����͗l�X�ȏ��Ђɒ�����Ă���̂ŁA�����ł͊ȒP�Ȑ��������Ă����B�}�Ƀw���E���i4He�j�̏�Ԑ}�������B |

| |

|

| |

�@�����̐}�́A�w���E���ȊO�̒ʏ�̕����̏�Ԑ}�A�E�����w���E���i4He�j�̏�Ԑ}�ł���B

�@ �C�́|�t�́|�ő̂̂R�̏�Ԃ����鑶�݂���_���O�d�_�ł��邪�A�w���E���ɂ͒ʏ�̕����ɂ���悤�ȎO�d�_���Ȃ��B3�̑�����������Ƃ�����`�ł���A�O�d�_���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�t�ɎO�d�_������邱�ƂɂȂ邪�A������i2�́j�����_�_�ƌĂԁB

�@ �w���E���i4He�j�ɂ͉t�����Q����A�t�̃w���E��I�i�헬�����j�Ɖt�̃w���E��II�i���������j�������_�_�����ԃ����_�����͂���ő��݂���B

�@ �w���E���ɂ́A�ሳ�̏�Ԃł͌ő������݂����A���_�I�ɂ́A��Η�x�ł��������Ȃ��ƌő̂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B |

| |

�@�t�̃w���E��II�́A���������i�S�����Ȃ��j�ƒ��M�`�����i�S���قȂ�M�`���@�\�ɂ��M�`����������100�{�ȏ�ɂȂ�j������B�S�����Ȃ����߁A���������N����z���������t�̂��o��A���ɑ傫�ȔM�`���̂��߂ɕ������N����Ȃ��Ƃ��������قȌ��ۂ��N����i�ǖʂ����M���Ă��M�������ɓ`��邽�ߏ����ʂ���������A��������������j�B

�u�ʎq�v�Ƃ����̂́A�����A��X�̏펯�ł͍l�����Ȃ��U�镑�������邪�A�t�̃w���E���ł́A���ꂪ�����I�Ȍ��ۂƂ��Č���邽�߁A�ϑ����ł���Ƃ������Ƃł���B

�\�ɒ��ቷ��Ԃ����o����ȗ�p���@�������B

|

| |

���ቷ�̗�p���@ |

���B���x |

��p���@ |

160�`40K |

�p���X�ǗⓀ�@ |

77K |

�t�̒��f |

10�`3K |

�~�⎮�Ⓚ�@�i�~��ނɂ���ē��B���x���قȂ�j |

4.2K |

�t�̃w���E��4He |

1K |

�t�̃w���E��4He�����r�C |

0.3K |

�t�̃w���E��3He�����r�C�i3He�ɂ͒��������Ȃ��j |

5mK |

3He-4He��ߗⓀ |

�`0.1mK |

�펥���́i�j�X�s���j�̊j�f�M������p |

|

| |

�@�ቷ�����o�����@�Ƃ��Ă悭�m������@�ɂ́A��}��p�����Ⓚ�@�i�t������}�A�A�����j�A�Ȃǂ̗�}��p�����Ⓚ�T�C�N���j�ɂ����@������A�K�X���g�̉��x���ω�����JT�c����^�[�r���c����p�����Ⓚ�T�C�N���Ȃǂ����邪�A����ɒቷ�ɂȂ�ƁA����Ȏd�g�݂�p������p�@���p������B�M�����Ⓚ�A�p���X�ǗⓀ�A�\�[�v�V�����Ⓚ�A�~�⎮�Ⓚ�i�M�t�H�[�h�E�}�N�}�z���Ⓚ�A�X�^�[�����O�E�T�C�N���Ȃǁj�A���C�Ⓚ�ȂǁA���ɗl�X�ȗⓀ���@������B�w���E���́A���̉t�����x�����ɒႢ�Ƃ��������łȂ��A�w���E���̓��قȕ����𗘗p���ċɂ߂ĒႢ���x��B������Ⓚ�@�Ɏg�p����Ă���B |

| |

�@�t�̃w���E���̓��ʑ̂�p�����A3He-4He��ߗⓀ�@�ɂ��u��ߗⓀ�@�i�_�C�����[�V�����Ⓚ�@�ADR�j�v�Ƃ������ቷ�Ⓚ�@������B�t���b�c�E�����h���̒�A�n�C���c�E�����h���ɂ���Ĕ�������i1951�N�j�A���݂����ቷ�̌����Ȃǂɗ��p����Ă���B |

| |

�@�}�ɓ�̉t�̃w���E�����ʑ̂̏�Ԑ}�������B�t�̃w���E���̓�̓��ʑ̂́A4He���{�[�X���q�i�{�[�X�E�A�C���V���^�C�����v�ɏ]�����q�A�{�\���j�A3He���t�F���~���q�i�t�F���~�E�f�B���b�N���v�ɏ]�����q�A�t�F���~�I���j�ł���B |

| |

|

| |

�@�}��A�_�ɂ���t�̃w���E���i���ʑ̍������j���p���Ă����ƁAB�_�Œ�����4He����3He���n������ԂƂȂ�B����ɉ��x��������Ɠ�̓��ʑ́i�t�́j�́A�����ł��Ȃ��֎~�̈�i�}�̓����̈�j�ɂ���āA�ɕ������AC�_��E�_�̂ӂ��̔Z�x�����t�̂ɕ������B�t�̂�3He�̕����y���̂ʼnt�̂͏㉺�ɕ������A�オ3He�A����4He�ɂȂ�B

�@ ����ɉ��x��������ƁAC�_��D�_�̕��ցAE�_��F�_�̕��֕�����A�u���v�Ɓu�Z�����v�ƂȂ�B���x����Η�x�߂��ɂȂ�ƔZ������100���߂�3He�ƂȂ邪�A����6.4���܂ł����Z�x��������Ȃ��u�n���c��v���N����B�����ł��̐����𗘗p����3He�̔Z����������ւ�3He�̈ړ��ɔ����h���M�h�̂悤�Ȃ��́i���̒�����4He��3He����������悤�Ȍ��ہj�ɂ���āA�A�����Ēቷ��Ԃ����o���悤�ɂ����̂��u��ߗⓀ�@�v�ł���B |

| |

�@�{�\���́A�����̃X�s���i�p�^���ʁj�����u���ݍ�p���q�v�ŁA�ł��悭�m����{�\���́A�f���q�ł�����q�ł���B�t�F���~�I���́A�������̃X�s�������u�������q�v�ł���A�f���q�Ƃ��ẮA�N�H�[�N�ƃ��v�g���i�d�q�A�z�d�q�A�j���[�g���m�Ȃǁj���m����B

�@ �{�\���ƃt�F���~�I���Ƃ����敪�́A�f���q�����łȂ��A���ꂩ��ł��镡�����q�Ȃǂɂ��K�p�����u���v���v�ł���A�n�h������ʏ�̌��q�ɂ��{�\�����邢�̓t�F���~�I���Ƃ����敪���K�p�����B

�@ ���Ƃ��A�n�h�����̂����A�Q�̃N�H�[�N����Ȃ钆�Ԏq�̓{�\���A�R�̃N�H�[�N����Ȃ邩��Ȃ�o���I���i�z�q�⒆���q�j�̓t�F���~�I���ł���B�t�F���~�I���ł���N�H�[�N���g�ݍ��킳���Ƌ����Ń{�\���ɕς��A��ł̓t�F���~�I���̂܂܂ł���B

�@ �ʎq�́A�g�Ɨ��q���������A�{�\���͑��ݍ�p���s���u�g�v�A�t�F���~�I���́A�������\������u���q�v�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�{�\���ł��钴�����̉t��4He�́A���q�Ƃ��������g�ƍl���������悢�B�������t�̃w���E���������s�v�c�Ȍ��ۂ́A�t�̃w���E�����A�{�\���ł����āA�g�ł��邱�ƂɋN������B�{�\���́A�p�E���̔r�������ɏ]�킸�A������Ԃɂ�����ł��u�d�ˍ��킹���v�A�ʏ�A��X���������̏펯���ʗp���Ȃ��B�������t�̃w���E���́A���q�P���̌��Ԃł���ʂ蔲���A�ǂ��オ��B�����ł͂Ȃ��A�g�̐������Ɨ������邵���Ȃ��̂ł���B |

| |

�@ �t�F���~�I���ł���d�q�́A������Ԃɕ��������݂ł��Ȃ����ߌ��q�̋O���d�q�͐������܂��Ă��܂����A�{�\���ł�����q�́A���̐��Ȃ����߁A��������Ԃɂ�����ł��d�ˍ��킹���ł��A�������[�U�[��������邱�Ƃ��ł���B�g�̕s�v�c��������B

�Ȃ��A�X�s���������̃{�\���́A�w���E���ȊO�̌��q�j�ɂ��������A�ʎq���ʂ������قǂ̒ቷ�ʼnt�̂̕��q�ƂȂ��Ă���̂̓w���E�������ł���A�t�̂ł̗ʎq���ʂ������I�Ɋϑ��ł���͉̂t�̃w���E�������ł���B

�@ �����ЂƂ̓��ʑ̂ł���3He�́A�t�F���~�I���ł���A�ʏ��4He�Ƃ͈قȂ铝�v�������B�n���̃w���E���̓��ʑ̔�͕��Ă��āA3He�͔��Ɋł��邱�Ƃ����������A�u�����v�Ƃ��ē��قȐ����������̂́A�g�̐����������{�\���ł���4He�̕��ł���A��3He�̕����A�u���ʂ̕����v�ł���B |

| |

�@�������A25mK�Ƃ������ቷ�ɂȂ��3He�ɂ������������邱�Ƃ���������Ă���B2��3He���q���N�[�p�[�Ƃ����y�A������ă{�\���̑Ïk�i�{�[�X�E�A�C���V���^�C���Áj���A4He�Ƃ͕ʂ̗��R�ɂ���Ē��`�����N����i�N�[�p�[���BCS���_�ɑ���1972�N�Ƀm�[�x�������w�܁j�B

�@

���ۂ̗Ⓚ�@�́A�z�|���v�A������i���x0.7K��3He���K�X�Ƃ��ĕ����j�A�Ïk��i1.5K��3He���ĉt���j�A������i3He��Z����������֏���������70mK�̒ቷ���j�A�q�[�^�[�A�M������Ȃǂ���Ȃ�B

|